直線の記号表示について

3D-GRAPESについてお聞きしたいことがあります。

添付ファイルの直線ABをlと記号表示したいのですが,画面中央あたりに表示されます。

これを画面の端の方に表示させることは可能でしょうか。

よろしくお願いします。

添付ファイルの直線ABをlと記号表示したいのですが,画面中央あたりに表示されます。

これを画面の端の方に表示させることは可能でしょうか。

よろしくお願いします。

[添付]: 3809 bytes

Re: 直線の記号表示について

ともだ

ともだ  2019/09/06(Fri) 21:26 No.2565

2019/09/06(Fri) 21:26 No.2565

たしかに,直線と半直線については,ラベル表示位置がはっきりしません。見直す余地はありそうです。

ただ,画面端というのは結構難しいのです。画面の奥に3次元的に存在している直線について,視野の端っこの点・・・。しかも,無限遠点を考慮する必要がある。ちょっと無理っぽいような・・・

ただ,画面端というのは結構難しいのです。画面の奥に3次元的に存在している直線について,視野の端っこの点・・・。しかも,無限遠点を考慮する必要がある。ちょっと無理っぽいような・・・

ともだ

ともだ  2019/09/06(Fri) 21:26 No.2565

2019/09/06(Fri) 21:26 No.2565

Re: 直線の記号表示について

tanak

tanak  2019/09/08(Sun) 22:00 No.2566

2019/09/08(Sun) 22:00 No.2566

ご回答ありがとうございます。

別の方法で説明することを考えます。

別の方法で説明することを考えます。

tanak

tanak  2019/09/08(Sun) 22:00 No.2566

2019/09/08(Sun) 22:00 No.2566

縮小して縮小して・・・

お世話になります。

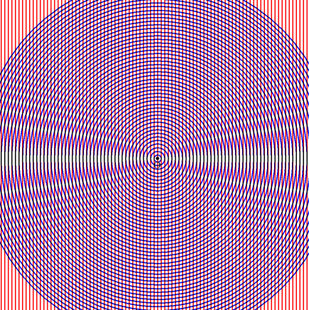

周期関数を使って、例えば、sin(x^2+y^2)=t としてt を変化させて無数の円を描きます。画面を縮小して、さらに縮小して進めていくと、干渉縞が現れてきます。大変美しいのです。その状態を越えてさらに縮小を続けていくと、ある時を期して突然拡大されたような映像が顕れます。

これは、何を観ているのでしょうか。お教えいただけたら嬉しいです。

周期関数を使って、例えば、sin(x^2+y^2)=t としてt を変化させて無数の円を描きます。画面を縮小して、さらに縮小して進めていくと、干渉縞が現れてきます。大変美しいのです。その状態を越えてさらに縮小を続けていくと、ある時を期して突然拡大されたような映像が顕れます。

これは、何を観ているのでしょうか。お教えいただけたら嬉しいです。

Re: 縮小して縮小して・・・

ともだ

ともだ  2019/08/17(Sat) 13:49 No.2558

2019/08/17(Sat) 13:49 No.2558

画面はピクセルで構成されています。

例えば,画面が1000x1000のピクセルで構成されているとしましょう。

そうすると,画面にはあなたが描いたたくさんの円と,縦横1000本ずつの細い線が描かれているように見えます。

同心円の幅が広いうちは何も見えませんが,狭くなってくると,縦横の線と干渉を起こし,モアレが生じます。

画像は,同心円と平行線によるモアレです。ご指摘のものは,これにさらに横線が加わったものと考えられます。

例えば,画面が1000x1000のピクセルで構成されているとしましょう。

そうすると,画面にはあなたが描いたたくさんの円と,縦横1000本ずつの細い線が描かれているように見えます。

同心円の幅が広いうちは何も見えませんが,狭くなってくると,縦横の線と干渉を起こし,モアレが生じます。

画像は,同心円と平行線によるモアレです。ご指摘のものは,これにさらに横線が加わったものと考えられます。

ともだ

ともだ  2019/08/17(Sat) 13:49 No.2558

2019/08/17(Sat) 13:49 No.2558

Re: 縮小して縮小して・・・

モアレは薄いカーテンなどでよく見受けられますが、

これ、干渉縞の模様からもう少し研究してみます。

ありがとうございました。

これ、干渉縞の模様からもう少し研究してみます。

ありがとうございました。

Re: 縮小して縮小して・・・

モアレについて検討してみました。

むしろ、モアレ等を理数的に解析できる方法だということが分かってきました。

本ソフトウェアのもう一つの活用法が見つかりました。

ありがとうございます。

むしろ、モアレ等を理数的に解析できる方法だということが分かってきました。

本ソフトウェアのもう一つの活用法が見つかりました。

ありがとうございます。

フラクタル図形が描けません

GRAPESでフラクタルの図形を描きたいと思っているのですが、下記の参照URLをもとに描こうとすると無効なスクリプト名「call(fractal,X,z,0)」などが表示されます。どう対処すればよろしいでしょうか。

Re: フラクタル図形が描けません

ともだ

ともだ  2019/08/17(Sat) 14:03 No.2559

2019/08/17(Sat) 14:03 No.2559

この質問は,私ではなく,このレポートの執筆者にすべきです。

が,若干の補足を行ったgpsファイルを添付します。

スクリプトに変更は加えていません。

もしkして,空行が消えてしまっていませんか?

が,若干の補足を行ったgpsファイルを添付します。

スクリプトに変更は加えていません。

もしkして,空行が消えてしまっていませんか?

[添付]: 6460 bytes

ともだ

ともだ  2019/08/17(Sat) 14:03 No.2559

2019/08/17(Sat) 14:03 No.2559

ノートのステッカーがずれる

こんばんは。

お忙しいとは思いますが、質問させていただきます。

ノートのステッカーで、後で必要になった文字などを追加すると、

既に入力・配置済みのステッカーがずれて表示されてしまうのです。

このように、AとBをステッカーとして配置し、

その後にノートのステッカーで「C」と追加すると……

お忙しいとは思いますが、質問させていただきます。

ノートのステッカーで、後で必要になった文字などを追加すると、

既に入力・配置済みのステッカーがずれて表示されてしまうのです。

このように、AとBをステッカーとして配置し、

その後にノートのステッカーで「C」と追加すると……

Re: ノートのステッカーがずれる

mk

mk  2019/07/14(Sun) 00:00 No.2547

2019/07/14(Sun) 00:00 No.2547

mk

mk  2019/07/14(Sun) 00:00 No.2547

2019/07/14(Sun) 00:00 No.2547

Re: ノートのステッカーがずれる

ステッカーの位置が,グラフ画面の下方80ピクセルあたりより下に差し掛かるとき,再配置してしまうようです。

修正します。

修正します。

Re: ノートのステッカーがずれる

mk

mk  2019/07/14(Sun) 01:33 No.2549

2019/07/14(Sun) 01:33 No.2549

ご回答ありがとうございます。

そして素早いご対応ありがとうございます。

宜しくお願いします。

そして素早いご対応ありがとうございます。

宜しくお願いします。

mk

mk  2019/07/14(Sun) 01:33 No.2549

2019/07/14(Sun) 01:33 No.2549

定義域の指定

初めまして。いつも重宝して使わせていただいております。grapesで垂直線や水平線を描く時、値域や定義域の指定ができません。特別な方法などがございましたら、ご教授いただけると幸いです。

また、極限の実装予定はございますでしょうか。

また、もしございませんでしたら、実装のご検討をしていただけませんでしょうか。

長々と失礼致しました。お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。

また、極限の実装予定はございますでしょうか。

また、もしございませんでしたら、実装のご検討をしていただけませんでしょうか。

長々と失礼致しました。お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。

Re: 定義域の指定

線分を描くのに,水平線や垂直線は不向きです。

水平な線分なら,関数グラフが最も簡単です。

y = 2 (1 <= x <= 3)

垂直線なら,関係式で

x = 2 (1 <= y <=3)

曲線を使う方法もあります。

x = 2 ,y = t

1 <= t <- 3

極限ですが,この問題は私の数学的能力とプログラム能力を超えています。実装の予定はありません。

水平な線分なら,関数グラフが最も簡単です。

y = 2 (1 <= x <= 3)

垂直線なら,関係式で

x = 2 (1 <= y <=3)

曲線を使う方法もあります。

x = 2 ,y = t

1 <= t <- 3

極限ですが,この問題は私の数学的能力とプログラム能力を超えています。実装の予定はありません。

[添付]: 5014 bytes

Re: 定義域の指定

ガラス

ガラス  2019/05/21(Tue) 12:46 No.2538

2019/05/21(Tue) 12:46 No.2538

ご返答ありがとうございます。

早速試したところ、うまくいきました。

関係式を使うのは盲点でした。今後も活用させていただきます。ありがとうございました。

早速試したところ、うまくいきました。

関係式を使うのは盲点でした。今後も活用させていただきます。ありがとうございました。

ガラス

ガラス  2019/05/21(Tue) 12:46 No.2538

2019/05/21(Tue) 12:46 No.2538

格子線について

Re: 格子線について

バグです。

近日中に修正版をアップします。

近日中に修正版をアップします。

無題

関係式で N=0 (Nはx,yを含むような式)のような形で書くと

表示されますが|N|=0 とすると表示されないことがあります

7.51で確認しました

表示されますが|N|=0 とすると表示されないことがあります

7.51で確認しました

Re: 無題

これは,バグではなくGRAPESの限界です。

GRAPESは,f(x,y)=0 のグラフを描く際に

f(x,y)=0 をyやxについて解いているのではなく

正領域と負領域の境界を抽出する方法で

描いています。

したがって,ご質問のように正領域しか存在しない関数では,境界を抽出することはできません。

また,不連続点がある場合も正しく境界抽出ができなくなります。

(2次関数については,yについて解いてから描いています。)

GRAPESは,f(x,y)=0 のグラフを描く際に

f(x,y)=0 をyやxについて解いているのではなく

正領域と負領域の境界を抽出する方法で

描いています。

したがって,ご質問のように正領域しか存在しない関数では,境界を抽出することはできません。

また,不連続点がある場合も正しく境界抽出ができなくなります。

(2次関数については,yについて解いてから描いています。)

Re: 無題

ともかず

ともかず  2019/04/20(Sat) 06:06 No.2532

2019/04/20(Sat) 06:06 No.2532

私の理解力では理解しかねたので 再度質問させていただきます。

具体的に言います

x-y=0 のときは45°の線が表示されます

しかし|x-y|=0 のときには何も表示されません

この状態はGrapesの限界に到達してしまったということでよろしいんですか?

具体的に言います

x-y=0 のときは45°の線が表示されます

しかし|x-y|=0 のときには何も表示されません

この状態はGrapesの限界に到達してしまったということでよろしいんですか?

ともかず

ともかず  2019/04/20(Sat) 06:06 No.2532

2019/04/20(Sat) 06:06 No.2532

Re: 無題

「限界」というのは,GRAPESが使っているアルゴリズムでは,この種の関数には対応できないという意味です。

「関係式」で x-y=0 をかくとき,GRAPESは,画面上のすべてのピクセルにおいて,その点が

x-y>0(正領域)か x-y<0(負領域)のいずれに属するかを調べ,2つの領域の境界線を抽出する方法で,x-y=0 を描きます。

ですから,|x-y|=0 のように負領域が存在しない方程式では,グラフを書くことができません。

(ただし,2次曲線の場合は,例外的に描くことができます。例:(x-y)^2=0)

「関係式」で x-y=0 をかくとき,GRAPESは,画面上のすべてのピクセルにおいて,その点が

x-y>0(正領域)か x-y<0(負領域)のいずれに属するかを調べ,2つの領域の境界線を抽出する方法で,x-y=0 を描きます。

ですから,|x-y|=0 のように負領域が存在しない方程式では,グラフを書くことができません。

(ただし,2次曲線の場合は,例外的に描くことができます。例:(x-y)^2=0)

商用利用に関して

はじめまして。

こちらGRAPESはフリーソフトウェアとのことですが

商用利用についても可という認識でよろしいでしょうか。

こちらGRAPESはフリーソフトウェアとのことですが

商用利用についても可という認識でよろしいでしょうか。

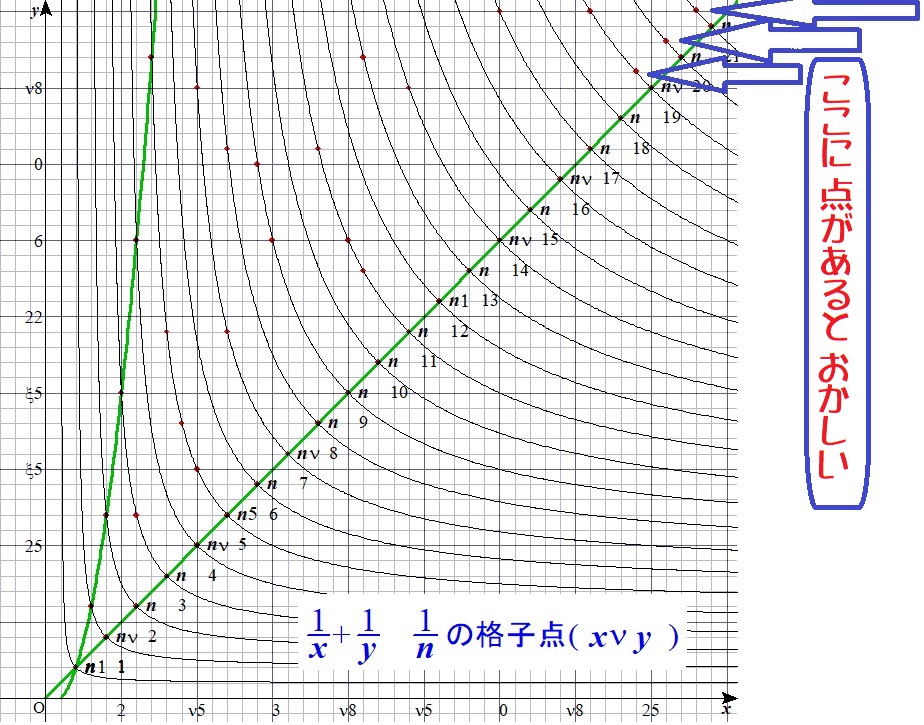

格子点の表示について

添付ファイルのような、格子点を表示するファイルを作ったのですが、グラフ画面の右上に、表示されては、ダメな点が3つほど表示されます。

私の、計算違いか、式の入力間違いでしょうか・・・。、

バージョンは、 7.51 です。

追伸

ここで質問するのは、すごく久しぶりです。

よろしくお願いします。

私の、計算違いか、式の入力間違いでしょうか・・・。、

バージョンは、 7.51 です。

追伸

ここで質問するのは、すごく久しぶりです。

よろしくお願いします。

[添付]: 5480 bytes

Re: 格子点の表示について

Re: 格子点の表示について

ともだ

ともだ  2019/03/12(Tue) 15:58 No.2527

2019/03/12(Tue) 15:58 No.2527

現象は理解しています。

バグというよりも,「=」の判定に関する限界のようなものです。

現状では避けられません。

「x=0」とした場合,xが0にかなり近いか,xの符号に変化があるかで判定していますが,前者の場合「近い」の基準が相対的になるために,広域表示した場合,あり得ない点を表示してしまいます。一方,符号の変化を見る場合,不連続点をゼロ点をとしてしまうことになります。

f(x) = (round(x)=x) and (frc(x)=0)

y2 = y1(f(x) and f(y1) and (y1>=x))

でなんとかできますが・・・

あと,関係式で範囲制限のある双曲線を描くと,表示領域変更時の残像の処理に時間がかかるので,

y1 = a^2/(x-a) + a ( x > a )

として,残像を残すのがよいと思います。

2次曲線の描画は速いのですが,範囲制限があると遅くなります。

バグというよりも,「=」の判定に関する限界のようなものです。

現状では避けられません。

「x=0」とした場合,xが0にかなり近いか,xの符号に変化があるかで判定していますが,前者の場合「近い」の基準が相対的になるために,広域表示した場合,あり得ない点を表示してしまいます。一方,符号の変化を見る場合,不連続点をゼロ点をとしてしまうことになります。

f(x) = (round(x)=x) and (frc(x)=0)

y2 = y1(f(x) and f(y1) and (y1>=x))

でなんとかできますが・・・

あと,関係式で範囲制限のある双曲線を描くと,表示領域変更時の残像の処理に時間がかかるので,

y1 = a^2/(x-a) + a ( x > a )

として,残像を残すのがよいと思います。

2次曲線の描画は速いのですが,範囲制限があると遅くなります。

[添付]: 5522 bytes

ともだ

ともだ  2019/03/12(Tue) 15:58 No.2527

2019/03/12(Tue) 15:58 No.2527

Re: 格子点の表示について

ありがとうございます。

早速の返信、いつもながら感謝しています。

= の判定は、様々な困難を乗り越えて・・・いるんだろうなと・・・。

私の欲しい、GRAPESのファイルを作っていただいて、

ありがとうございます。

ありがとうございます。

早速の返信、いつもながら感謝しています。

= の判定は、様々な困難を乗り越えて・・・いるんだろうなと・・・。

私の欲しい、GRAPESのファイルを作っていただいて、

ありがとうございます。

無題

とても有用な GRAPES を提供していただきありがとうございます。

バクらしき挙動を見つけたので報告させていただきます。

v7.50 で確認しました。

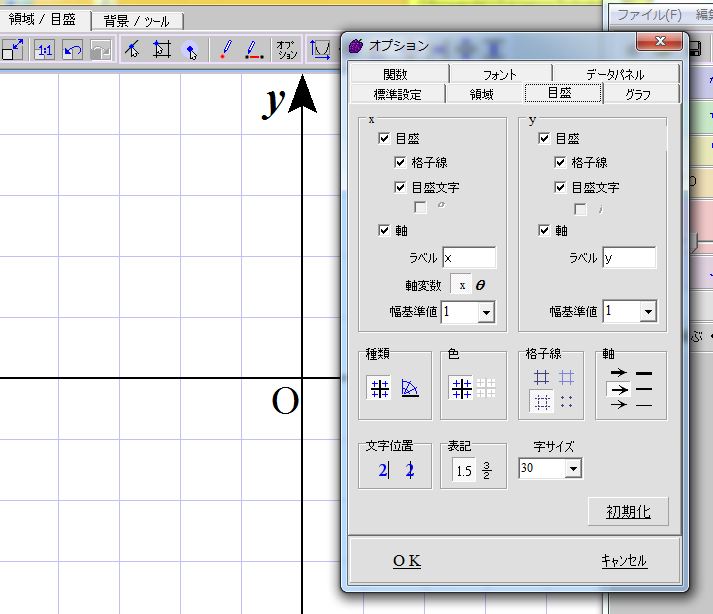

1. GRAPES を起動する。

2. [オプション] -> 目盛タブ へ移動する。

3. ラベルを x -> s, y -> t に変更して [OK] をクリックする。

4. もう一度 [オプション] を開いて,続けて [OK] をクリックする。

すると x 軸のラベルが「 x 」に戻ってしまいます。

バクらしき挙動を見つけたので報告させていただきます。

v7.50 で確認しました。

1. GRAPES を起動する。

2. [オプション] -> 目盛タブ へ移動する。

3. ラベルを x -> s, y -> t に変更して [OK] をクリックする。

4. もう一度 [オプション] を開いて,続けて [OK] をクリックする。

すると x 軸のラベルが「 x 」に戻ってしまいます。

Re: 無題

バグです。

私の手元でも再現しました。

ありがとうございます。

私の手元でも再現しました。

ありがとうございます。

tanak

tanak